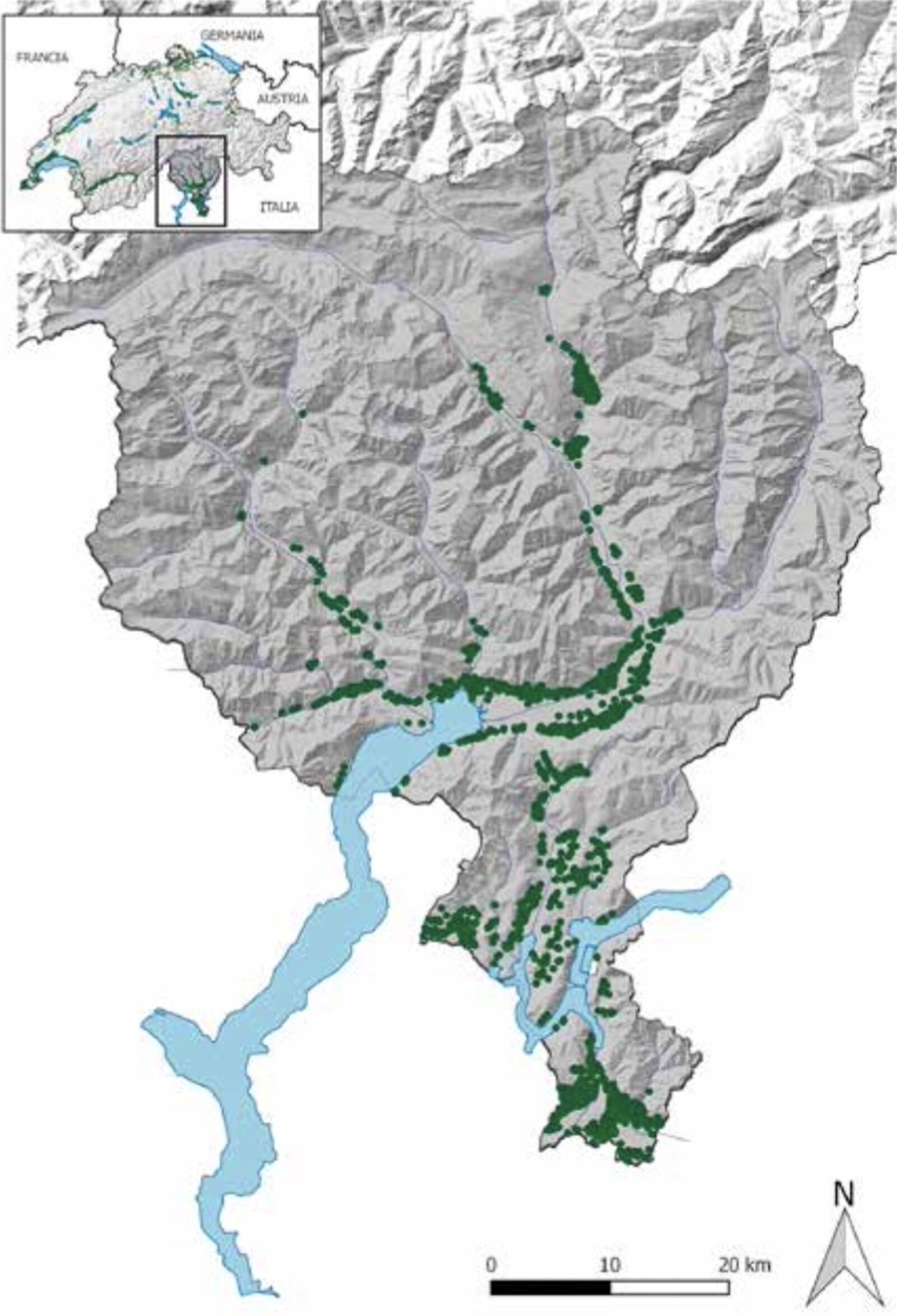

Il Ticino è il cantone più a Sud della Svizzera e con i suoi 1‘200 ettari è la quarta regione per superficie vitata della Svizzera. Conta 2'500 produttori vitivinicoli attivi in tutto il territorio che coltivano piccoli appezzamenti sovente molto scoscesi. Una viticoltura quasi eroica, tipica delle zone alpine e prealpine dove le antiche popolazioni sono riuscite con immane fatica a strappare terra coltivabile alla montagna. I vigneti sono presenti lungo tutto il cantone ad un’altitudine che oscilla tra i 220 ai 700 metri sul livello del mare. Un terzo della superficie vitata presenta una pendenza del 30%.

La regione vinicola del Sopraceneri si estende lungo le valli Maggia, Leventina e Blenio fino al lago Maggiore e il Piano di Magadino. I ghiacciai e i torrenti hanno plasmato il territorio lasciando depositi morenici e coni di deiezione, piuttosto pietrosi e ricchi di sabbia e limo. I terreni sono costituiti principalmente da granito e scisto, che conferiscono ai vini una spiccata mineralità e freschezza. A causa dell'influenza alpina, le temperature sono leggermente più fresche rispetto al sud, il che rende i vini Merlot spesso snelli ed eleganti. Oltre al Merlot, vengono coltivate anche altre varietà come Bondola, Pinot Nero e Chardonnay.

La parte meridionale del Ticino comprende i vigneti intorno a Lugano, Mendrisio e Chiasso; il paesaggio è costellato da colline vitate. Il clima più caldo, di tipo mediterraneo, e i terreni argillosi e calcarei offrono le condizioni ideali per vini Merlot potenti e corposi. Oltre al Merlot, qui prosperano anche altre varietà rosse come il Cabernet Sauvignon e il Gamaret, nonché vini bianchi da uve Chardonnay e Sauvignon Blanc. I vini del Sottoceneri sono spesso morbidi e intensi.

Il cantone comprende due regioni che si differenziano per clima e terroir: il Sopraceneri a nord e il Sottoceneri a sud del cantone.

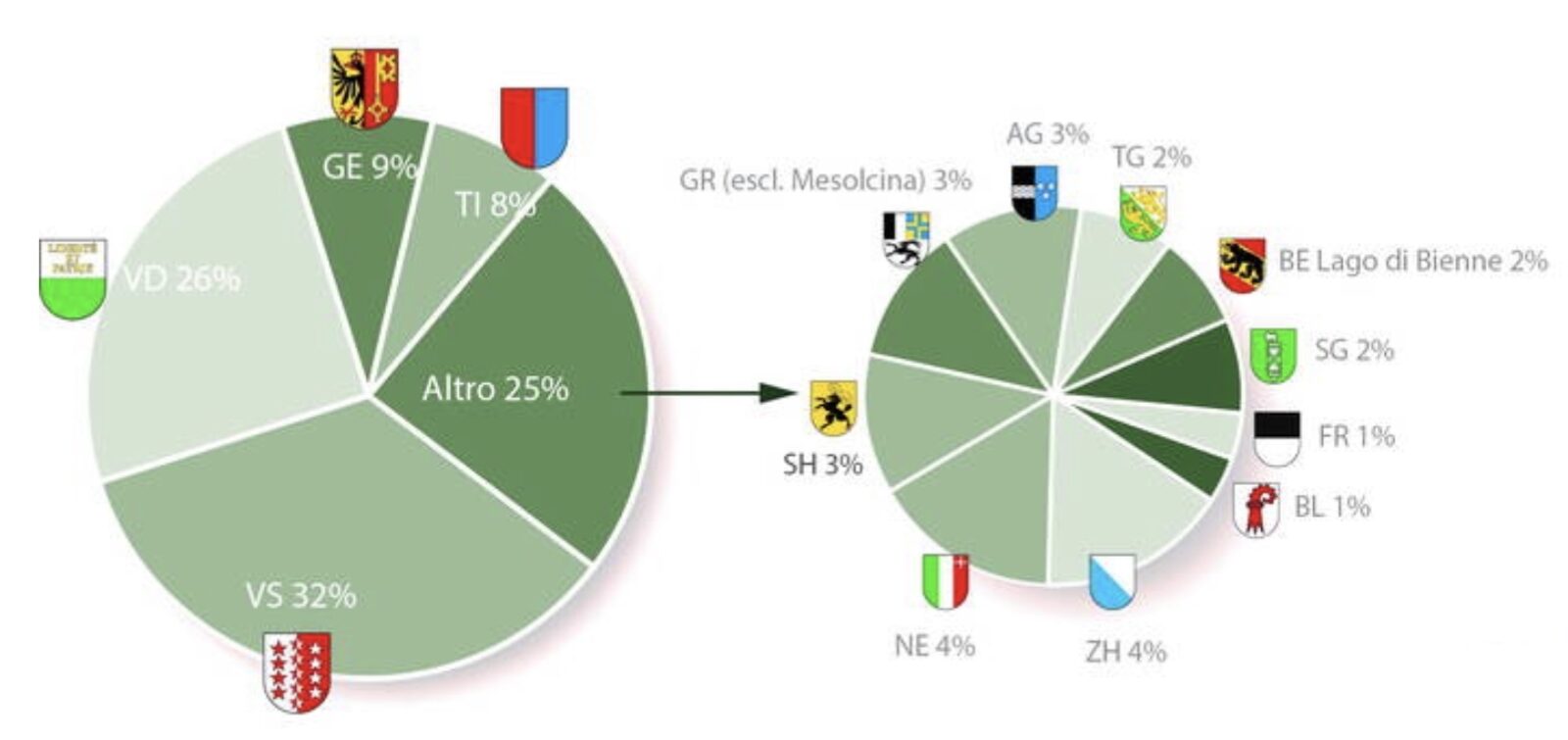

Da «Diversità dei vigneti della Svizzera italiana: stato attuale e prospettive», 2017. (Distribuzione della superficie viticola ticines).

La viticoltura ticinese custodisce una tradizione vitivinicola secolare e rappresenta un pilastro dell'identità culturale e paesaggistica del Canton Ticino. Il vitigno dominante è il Merlot, che copre circa l’80% della superficie coltivata e costituisce il simbolo della rinascita della viticoltura regionale dopo l’introduzione del vitigno all’inizio del XX secolo per contrastare la fillossera.

Le prime testimonianze scritte sulla viticoltura ticinese risalgono al XVI secolo. Nel 1576, Taddeo Duno descriveva con attenzione la qualità dei vini e i metodi di coltivazione dell’epoca, rivelando un paesaggio agricolo ricco di varietà ma segnato da tecniche ancora rudimentali. Anche nel Settecento, viaggiatori come Hans Rudolf Schinz e intellettuali come Karl Viktor von Bonstetten evidenziavano le peculiarità (e talvolta le criticità) della produzione vinicola locale, ponendo l'accento sulla varietà di vitigni e sulle carenze tecniche. Nel XIX secolo, Stefano Franscini sottolineava l'importanza della viticoltura nella struttura agraria del Cantone, riconoscendo tuttavia la necessità di una modernizzazione del settore.

Il secondo Ottocento fu segnato da eventi traumatici per la viticoltura ticinese. L’avvento di nuove malattie della vite – oidio, peronospora e soprattutto fillossera – devastò interi vigneti. La fillossera, individuata nel Ticino nel 1897, rappresentò uno spartiacque: nel giro di pochi anni, la superficie vitata subì un drastico ridimensionamento. L’osservazione di Pietro Vegezzi nel 1884 – «ruina, desolazione e morte» – fotografa con precisione lo stato dei vigneti in quell’epoca. A questa crisi si aggiunse la concorrenza dei vini importati, facilitata dall’apertura della ferrovia del San Gottardo.

All’alba del XX secolo, il Ticino avviò una profonda ristrutturazione del settore. La lotta alla fillossera fu affrontata con metodi scientifici, e per rispondere alla crisi, nei primi anni del Novecento si avviò un’opera di ricostituzione del patrimonio viticolo. In questo contesto si inserisce l’introduzione del Merlot, una varietà d’origine francese che si dimostrò particolarmente adatta alle condizioni pedoclimatiche ticinesi. Il Merlot venne innestato su portainnesti americani resistenti alla fillossera e si affermò rapidamente per la sua adattabilità, la sua produttività e la qualità enologica. Promotori fondamentali di questa svolta furono personalità come Giovanni Rossi, che sosteneva l’idea di creare un «vino cantonale»competitivo sul mercato, e Antonio Galli, Consigliere di Stato, che nel 1931 inaugurò la Cantina sperimentale di Mezzana affermando: «Non basta produrre, occorre vendere». Il successo del Merlot fu tale che oggi rappresenta oltre l’80% delle viti coltivate in Ticino e costituisce la base dei vini più rinomati del cantone.

Il secondo dopoguerra segnò un ulteriore passo avanti con l’istituzione del marchio “VITI” nel 1948, creato per promuovere una produzione enologica razionale del Merlot. L’inaugurazione della Cantina sociale di Mendrisio nel 1950 fu un altro tassello nella costruzione di un’identità vinicola moderna. Tuttavia, i numeri raccontano anche un’altra storia: tra il 1952 e il 1957, il numero di viticoltori e ceppi coltivati calò sensibilmente, a testimonianza di un settore in difficoltà, ostacolato dall’urbanizzazione crescente e dall’abbandono delle campagne. Per contrastare questo declino, fu introdotto il Catasto viticolo, che delineava le aree più adatte alla viticoltura e incentivava la concentrazione degli sforzi nei territori migliori. Malgrado ciò, la ricostituzione dei vigneti avviata nel 1949 ebbe risultati deludenti: le sovvenzioni stanziate non vennero sfruttate appieno e molti terreni restarono incolti.

A partire dagli anni ’80, la viticoltura ticinese ha vissuto una vera e propria rinascita, trainata dall’innovazione tecnologica e dalla valorizzazione della qualità. L’introduzione di serbatoi in acciaio inox per la fermentazione e l’uso di botti di rovere per l’affinamento hanno permesso un controllo più preciso dei processi produttivi, elevando il livello organolettico del vino ticinese. Parallelamente, il Cantone e la Confederazione hanno rafforzato il loro ruolo di supporto, con normative mirate alla regolamentazione della vendemmia e alla scelta dei vitigni, con l’obiettivo di allineare la produzione alle esigenze del mercato. Oggi, la viticoltura ticinese è una sintesi viva tra innovazione e tradizione, tecnica e passione, rappresentando un’eccellenza enologica svizzera riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

In un panorama dominato dal Merlot, simbolo della modernità enologica ticinese, un vitigno autoctono ha riconquistato l’attenzione di viticoltori e appassionati: la Bondola. A lungo trascurata e quasi scomparsa, questa varietà autoctona è oggi protagonista di un processo di rivalutazione culturale e produttiva grazie all’iniziativa del Presidio Slow Food: dal 2023 il vitigno è diventato Presidio (vedi www.bondola.ch, www.slowfoodticino.ch e www.slowfood.ch.

La Bondola è un vitigno rustico, strettamente legato alla tradizione contadina delle valli superiori del Ticino, capace di esprimere in modo autentico il territorio e le sue specificità pedoclimatiche. Il progetto di Slow Food, avviato per salvaguardare questa varietà a rischio di estinzione, ha coinvolto un gruppo ristretto ma determinato di produttori locali, con l’obiettivo di promuovere una viticoltura sostenibile e identitaria. Attraverso il presidio, si è puntato non solo a tutelare la biodiversità ampelografica, ma anche a riscoprire un gusto antico, fatto di vini rossi eleganti, di media struttura, caratterizzati da note fresche e speziate. La rinascita della Bondola rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra memoria agricola e innovazione consapevole, e contribuisce a rafforzare l’immagine del Ticino come regione viticola ricca di sfumature e autenticità.